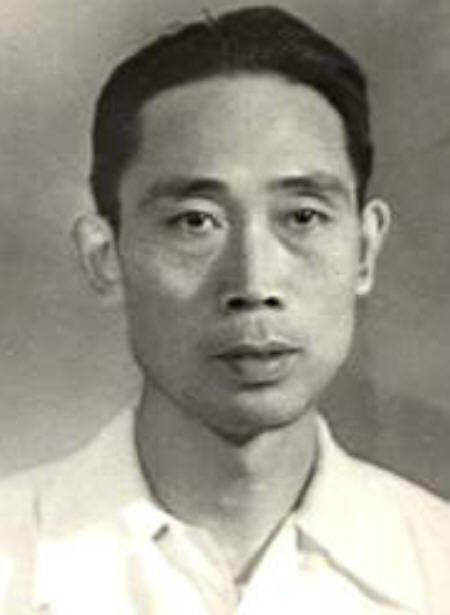

朱智贤 发布日期:2017-12-25

朱智贤(1908一1991年),字伯愚,赣榆县赣马人。教育、心理学家。1930年,中央大学教育系毕业后赴日留学,考取东京帝国大学文学部大学院教育学系研究员。抗日战争开始后,他回国在高校任教。先后任香港达德学院教授、教务长兼中山学院院长,华北人民政府教育部教科书编审委员兼教育组长,全国著名心理学杂志《心理学报》编委,《心理发展与教育》杂志主编,北京师范大学教育系主任、儿童心理研究所所长。他是国务院公布的首批博士研究生导师。 主要贡献: 他专长发展心理学,坚持用辨证唯物主义观点研究儿童心理发展问题,探讨儿童心理发展中先天与后天的关系、内因与外因的关系、教育与发展的关系、年龄特征与个别差异的关系等问题。他主张儿童心理学研究中国化,负责承担国家重点科学项目《中国儿童心理发展特点与教育》的课题。 (1)儿童心理发展中先天与后天的关系 朱智贤指出了美国心理学家华生和伍德沃斯各自观点的优缺点,并在此基础上提出了遗传素质是儿童心理发展的前提条件,但不能决定儿童心理的发展,遗传素质仅是一个必要条件而已。环境和教育则规定了儿童心理发展,其中教育条件在儿童心理发展中起主导作用,环境和教育条件是儿童心理发展的决定性条件,但是这并不是意味着它可以机械地决定儿童心理发展。 (2)儿童心理发展的动力问题 朱智贤教授认为儿童心理发展的动力是儿童在不断的积极活动过程中,社会和教育向儿童提出的要求所引起的新需要和儿童已有的心理水平或心理状态之间的矛盾,是儿童心理发展的内因或内部矛盾,这个内部矛盾就是儿童心理发展的动力。据此观点,朱智贤阐述了不同年龄阶段儿童心理发展的动力。朱智贤教授不仅是内外因交互作用的发展观,而且提出了心理发展中内外因的具体内容,并且初步解决了需要理论,个性意识倾向性理论,心理结构(原有水平)理论等一系列的理论问题,同时也涉及到了儿童学习积极性,能力发展,品德发展等一系列实际问题。因此他提出的理论因为具有一定的开拓性而受到了国内大多数心理学界同行的认同。 (3)教育与发展的辩证关系问题 朱智贤认为儿童心理发展如果仅有儿童心理的内因或内部状态,而没有适当的教育条件,儿童心理不会得到发展;如果不通过儿童心理发展的内因或内部条件,教育这个外部条件也无法发挥其作用。因此儿童心理发展主要是由那些适合儿童心理发展的教育条件来决定的。具体来讲:(1)教育决定儿童心理发展;(2)教育本身又必须适合儿童心理发展,从儿童心理的水平或状态出发,才能实现其作用。另外,儿童心理从教育到发展必须经过一系列的量变和质变过程。这个过程是: 反复实践–领会和掌握–不断内化 教育…→知识经验…→发展 个人著作: 《民众教育实施法》 《通告讲波实施法》 《小学研究工作实施法》 《心理学常识漫话》 《表年心理》 《教育研究法》 《青年心理与教育》 《儿童心理学》 《儿童心理史》 《心理学大词典》 还有有代表性的论文收集在《儿童发展心理学问题》和《朱智贤心理学文选》专集里

|